Os efeitos de mais de 300 anos de escravidão no Brasil são vividos profundamente nos dias de hoje: de acordo com o IBGE, os negros e pardos compõem a maior parte dos analfabetos, têm menor renda no trabalho, conseguem menos empregos e têm uma quantidade maior de crianças inseridas no trabalho infantil.

Enquanto ainda há setores da sociedade que negam a existência do racismo e das consequências estruturais da escravidão no país, é importante resgatar memórias e histórias dos sombrios tempos em que os africanos trazidos ao país, e seus descendentes, sofreram diversos tipos de violações físicas, psicológicas, culturais, familiares etc.

Por isso resgatamos uma matéria publicada em 1970 por uma das mais importantes publicações do país, a Revista Cruzeiro, em sua edição 023. A reportagem foi feita em Jaguara, distrito de Feira de Santana, e entrevistou Pai Domingos, que viveu nos tempos da escravidão. Quando a Lei Áurea foi assinada, Pai Domingos tinha 18 anos, época que, segundo ele, “por qualquer senão, o manguá ardia no lombo da negrada”. A matéria é assinada pelo premiado escritor e jornalista Edney Silvestre. As fotos são de Robson de Freitas. Leia a seguir, na íntegra.

Pai Domingos – Cem Anos de Escravidão

Numa casinha de taipa, no alto de uma colina íngreme às margens do sertão baiano, mora o ex-escravo Domingos da Silva. Para chegar lá, são duas horas de viagem de Salvador a Feira de Santana, mais trinta e cinco minutos pela estrada poeirenta de Feira a Jaguara e outros sessenta de caminhada, atravessando cerrados, pulando córregos e cercas, margeando o Rio Jacuípe e, finalmente, a subida da Pedra do Joaquim.

Aos 115 anos, ainda lúcido e firme, Pai Domingos recorda os tempos duros em que, “por qualquer senão, o manguá ardia no lombo da negrada”, conta histórias anteriores ao dia da assinatura da Lei Áurea e lembra a festa que foi o dia da libertação, mas só vê uma diferença entre o tempo da escravidão e os dias atuais: o chicote do feitor. Nestes oitenta e dois anos depois daquele dia, ele e sua família continuam trabalhando de sol a sol plantando a terra da qual tiram seu magro sustento.

***

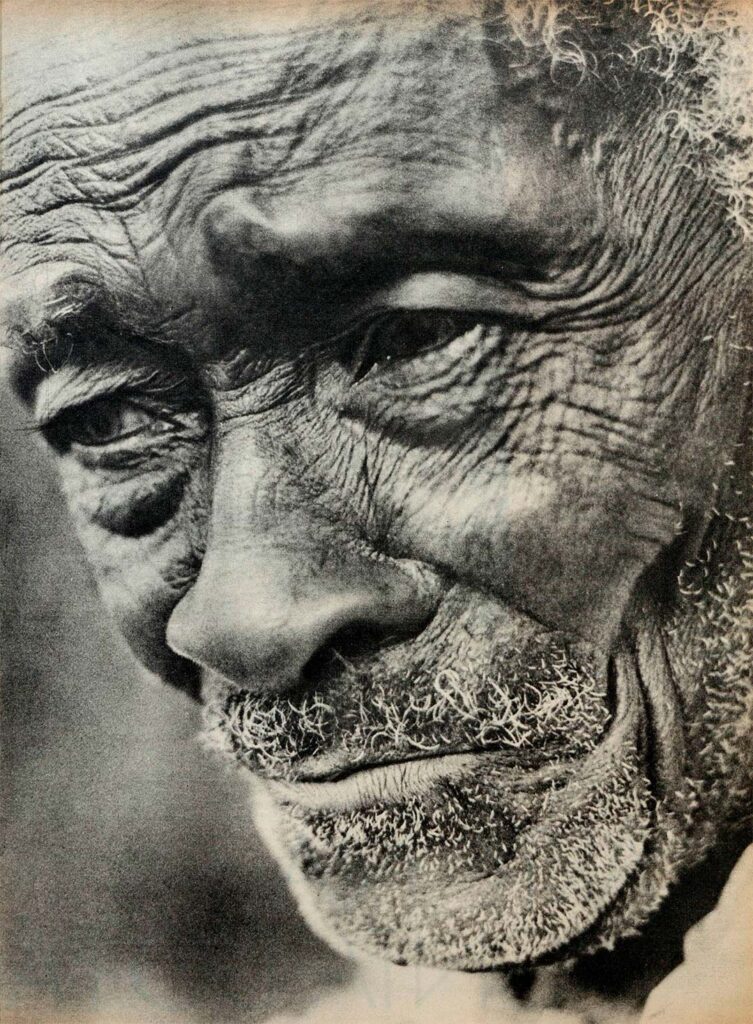

Pai Domingos aproxima-se, trôpego, da soleira da porta e nos manda entrar. Não é difícil perceber seus cento e quinze anos, menos no rosto vincado que nas mãos pouco ágeis ou nos pés nem sempre obedientes, calçados em sandálias rústicas. Nos estende um sorriso e nos convida a sentar num banco de madeira que com um pilão e uma rede de pesca são os únicos móveis da sala pouco iluminada.

Olha-nos com simpatia, se alegra por lhe levarmos o jornal que publicou sua foto e diz que já nos esperava. “Pedi a meu neto para me acordar no primeiro grito do galo porque sonhei que vocês vinham me ver”.

Apesar da premonição, não compreende muito bem que interesse se possa ter num ex-escravo que já passou do centenário; mas se põe, despachado, à nossa disposição. Ninguém precisa ajuda-lo a caminhar, nem a descer a vacilante escada de pedra que conduz ao terreiro. Ser fotografado o deixa feliz e ele sorri muito, observado pelo filho caçula, Leonardo (57 anos), seus dois netos, quatro bisnetos, a sobrinha – dona da casa -, marido e filhos.

É baixinho, magro (“minha natureza pede pouca comida”), cabelos encaracolados e brancos, um bigode escuro perdido entre ralos fios de barba branca e dois olhos pequenos e brilhantes. É difícil ouvir sua voz a mais de um metro; seu raciocínio tampouco é sempre claro, mas ele consegue explicar: foi escravo de Nazário do Morro, que também era proprietário de seu pai, “Dominguiinho”. Diz que sofreu pouco, que “a lei da princesa me pegou quando eu ainda era menino”, e seu dono era bom, mas sabia de terríveis histórias de espancamento, de famílias inteiras vendidas para locais diferentes, de senhores que se divertiam “quando o chicote ardia no lombo da negrada”.

Contar histórias, aliás, é o que gosta e ainda pode fazer sem deixar a família preocupada. Até alguns meses atrás, costumava descer a Pedra do Joaquim, pular as cercas e córregos da Fazenda do Morro, dentro da qual fica a propriedade de sua sobrinha, para ir tomar um “espírito” na venda. Um só, que Nosso Senhor só permite que se tome uma dose de cachaça por dia. (Fumar, nunca fumou, seu pai não permitia que “pitasse” na sua frente.) Um dia, porém, escorregou e levou um tombo e agora não deixam mais que caminhe sem um bastão e um neto. Faz um muxoxo ante as precauções familiares, mas aceita.

Do dia da libertação dos escravos brasileiros, tem uma recordação alegre: “A negrada cantou, dançou, ninguém queria se lembrar dos tempos ruins”. Quando lhe lembramos que naquela quarta-feira faziam, exatamente, oitenta e dois anos, não se surpreende nem faz maiores comentários. Para ele e sua família, talvez a diferença esteja, unicamente, no chicote do feitor: continuam trabalhando de sol a sol, plantando feijão, milho e mandioca – para consumo familiar. Um pouco de cana, também, alguma pesca e, de raro em raro, “uma carninha”.

Pai Domingos teve três filhos “que nasceram vivos, mas só o Leonardo botou corpo”, e é viúvo.

Conta que de manhãzinha, “inda remelentos”, os escravos eram chamados pelos gritos do feitor para o plantio; embornal (carne seca, farinha, umas bananas) e enxada às costas, partiam para a roça antes mesmo do raiar do dia. A tarefa diária era de plantar três carros de boi de milho, quando a de preparar a terra já estava feita; por volta do meio-dia, paravam para comer: terminado o “almoço”, continuavam o plantio: quem se mostrasse mais mole ou mais cansado, era chicoteado pelo feitor “para aprender a não ser negro preguiçoso”. Se cada turma de escravos não conseguisse, ao final do dia, plantar a quantidade prevista, “o manguá voltava a cantar”, desta vez sobre as costas de todos.

Um bisneto pede que ele conte o milagre da santa que apareceu numa pedra sobre o rio Jacuípe. Seu relato é fragmentário, e se depreende, somente, que foi a aparição a responsável pelo surgimento de Bom Despacho, hoje Jaguara. Sorri, caminha pelo terreiro por onde um porco magro refocila e aponta um trecho do rio, para os lados das construções caiadas: foi ali.

Pede para ver nossas mãos quando pedimos explicação de longevidade. Primeiro, a direita, depois a esquerda. Não encontrar o que procura. Então, mostra sua palma direita. No “monte” duas linhas se cruzam, o que, segundo ele, “é o sinal da maior riqueza que um homem possa ter: saúde”. Isso lhe basta como explicação, porque “foi Nosso Senhor quem pôs esse sinal aqui, para me avisar”.